- I Caractériser les dynamiques, enjeux du changement, par les processus de communication et d’influence

- Le modèle canonique, modèle consacré de la communication de Shannon et Weaver

- 22 Modèle de Jakobson

- 23 approche systémique ou interactionnelle.

Le thème central du cours de psychologie sociale de première année était l’influence, les préjugés, les stéréotypes et les comportements d’aide. En seconde année, on aborde la question générale du changement de comportement, de représentations, d’attitude à travers le communication interpersonnelle, l’influence sociale, les dynamiques intergroupes.

Pourquoi et comment les individus changent ils ? A qui profite le changement? (Réformes etc.). Dans ce cours, on refusera un certain nombre de réductionnismes : réductionnisme biologique (on change parce que c’est un effet de l’age, de maturité), réductionnisme psychologique (psychilogismes – c’est dans la personnalité des individus) opposant motivation et réaction (notion de responsabilité) ; réductionnisme sociologique : la vie en société fait changer les individus (ou le changement est facilité par une situation particulière).

On se base au contraire sur les postulats suivants : il n’y a pas de changement sans communication, l’individu appartient toujours à une pluralité de groupes, milieux, espaces de communication et d’influence.

Moscovisci : le regard psychosocial

I Caractériser les dynamiques, enjeux du changement, par les processus de communication et d’influence

En quoi la psychologie sociale a des spécificités pour appréhender les problèmes de communication ?

La communication est un domaine d’études et d’intervention central en tant qu’objet de la psychologie sociale. La psychologie sociale étudie les relations interindividuelles et intergroupes (considérant souvent de petits groupes) Moscovisci la définit comme :

L’étude psychologique des l’idéologie et de la communication. Il est difficile d’en rester là, car ces aspects de l’homme sont aussi abordés en psychologie du développement, par les sociologues, par l’observation ou la méthode expérimentale. Le regard porté sur l’objet d’étude se présente sous façon de schéma ternaire entre le sujet ego, l’objet et l’alter. Cette vision interroge sur le rôle de l’autre de l’intermédiaire ou de « soi même dans d’autres situations ». La relation entre le sujet et l’objet est toujours médiatisée. Curt Lewin affirme que le comportement d’un individu est fonction de la situation telle qu’il se l’est appropriée, telle que signifiée par la personne (en d’autre termes, en fonction du sens qu’il attribue à cette situation). La relation à autrui est supposée centrale quand on veut expliquer, comprendre les conduites d’un individu. Cette place centrale justifie l’intérêt pour des processus complexes chez les psychologues sociaux.

Pendant l’intervention (pratique) psycho sociale, (cf Ardoino) la démarche est plus ou moins systématique, effectuée à titre onéreux par un ou plusieurs professionnels, praticiens, à la demande d’un client (en général collectif, groupe organisation, institution) pour contribuer à libérer ou susciter des forces jusque là inexistantes, parfois bloquées, en vue d’un changement, en fonction d’une demande sociale particulière. Il est souvent question de problèmes de communication entre les individus, groupes ou organisations.

Les sujets qui sont concernés par ces interventions peuvent relever aussi bien de la communication de masse (1), l’encadrement de groupes, la résistance au changement (peur de s’écarter des normes du groupe). La communication peut devenir un mur, peut séparer le mieux, alors qu’il est l’outil idéal pour allier, car elle peut être source de malentendus, incompréhensions.

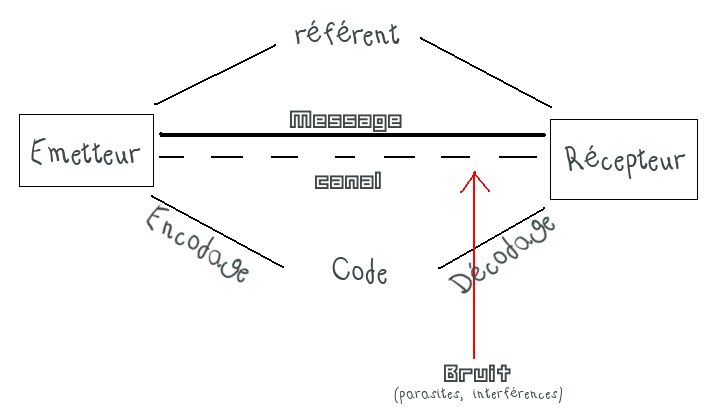

Le modèle canonique, modèle consacré de la communication de Shannon et Weaver

Cette grille d’analyse permet un découpage d’une réalité beaucoup plus complexe, d’autant plus qu’il constitue notre expérience quotidienne. Ce modèle a le mérite de sa simplicité. Il souligne la nécessité de partager un même code, autrement dit d’être d’accord sur un ensemble de signes, règles, syntaxe, grammaire, lexique. Le message passe par un canal, celui-ci peut être auditif, visuel, emprunter une voie physique de circulation, parfois être appareillé.

L’objet central de cette communication est d’apporter de l’information (mais communique t on toujours pour s’informer les uns les autres ?)

Le message est symbolique, il utilise un code (verbal ou pas) et un langage.

L’idée de référent se rapporte au contexte, à la situation dans laquelle on se trouve, des objets auxquels on fait référence dans la communication.

La communication comme traitement de l’information

Ce modèle s’appuie sur la théorie de l’information : le communication est d’abord perçue comme un transfert d’information de l’émetteur vers le récepteur. Par information, on entend tout ce qui réduit l’incertitude du récepteur. Selon ce modèle, un message qui ne nous apprend rien de nouveau n’est porteur d’aucune information (ni d’intérêt, dans ce cadre). L’information est quantifiable, avec la formule : (quantité d’information) QI=log(N/n) avec N= nombre d’évènements possibles et n= nombre d’évènements désignés.

L’information est toujours l’inverse d’une probabilité d’apparition. Plus c’est probable, moins c’est informatif. Par exemple, la valeur du journal dépend de la nouveauté de ce qu’il contient, le jour de parution, il en a, le lendemain, il ne vaut plus rien.

Un modèle centré sur le message et le canal

Ce modèle se centre à la fois sur le message et sur le canal. Dans ce cadre, l’intervention sur la communication ne peut s’agir que d’optimiser l’analyse en centrant sur les éléments matériels du dispositif (changer de téléphone, bruit de fond, friture, etc.). Aménager pour les écoutants les conditions matérielles de leur écoute. Optimiser la communication revient donc à insister sur la qualité d’un message, sachant qu’il faut combiner une bonne proportion la nouveauté de l’information qu’il transmet, et une nécessaire redondance, répétition (ou reformulation) qui permet de le comprendre. Un message ne comportant que de l’information submergerait le récepteur et trop de redondance échouerait car elle ne diminue pas l’incertitude.

Applications et limites

Ce type d’approche a été développé pour essayer de résoudre les problèmes techniques se posant dans le cadre des télécommunications. Peut on s’en servir pour la communication humaine en général ? Il ne suffit pas en effet que le canal fonctionne bien pour que le contact passe. Sinon, comment expliquer qu’un message transparent échoue à être compris par l’interlocuteur ? Comment expliquer le dialogue des sourds ?

Tout message est lourd d’implications, de résonances affectives. On peut éprouver une difficulté à faire passer un message car une émotion submerge un des individus y prenant part. On peut éprouver le besoin d’être rassuré, devoir mettre en place des processus d’appropriation de la part du récepteur, ce modèle ne prend aucunement compte des objectifs de la communication ou du fonctionnement psychologique et social du message pour l’émetteur et le récepteur.

Lectures conseillées

Si le sujet vous intéresse particulièrement, La théorie mathématique de la communication entre dans les détails de la théorie de Shannon et Weaver, appliquée tant à la psychologie que l’informatique et les télécommunications.

22 Modèle de Jakobson

La fonction émotive se rapporte à celui qui parle (je). La fonction conative (de conare : destiner à) se réfère à celui qui reçoit le message, l’effet recherché chez lui, centré sur le « tu ». La fonction phatique concerne le contact établi ou la recherche de contact. La fonction référentielle, prenant en compte les référents, les situations, le contexte a une utilité sociale et humaine dans le sens où elle décrit le contexte et ce dont on parle. Il est centré sur le « il ». La fonction poétique est représentée par la ponctuation, les silences, les effets de rythme, la forme du propos qui donne un supplément de sens par rapport à la forme que prend le message. Enfin, la fonction métalinguistique est associée au code du langage, où le code constitue l’objet du message.

Le sujet qui parle va hiérarchiser ses différentes fonctions et donner le sens de ce qui est idt de cette façon. La limite de ce système est qu’elle ne comprend aucune rétroaction de la part du récepteur qui est laissé dans l’ombre et a un coté passif, ne participe pas tant à la communication que ne la subit. Le côté interactif de la communication est ainsi laissé de côté. La notion de récepteur est critiquable si on prend en compte son rôle actif

23 approche systémique ou interactionnelle.

Origines cybernétiques

L’école de Palo Alto, ou collège invisible est composé d’anthropologues et sociologues tels que Bateson, Birdwhistell, Hall, Goffman ; de psychiatres, de psychanalystes, de psychothérapeutes tels que Watzlawick, don jackson.

Ils s’appuient sur les acquis de la cybernétique (systèmes autorégulés) ayant conçu le feedback (les robots se déplacent en intégrant au fur et à mesure les effets de ses déplacements).

La cybernétique se constitue (Wiener 1950) par un ensemble de théories relatives au contrôle, à la régulation et aux communications dans l’être vivant et la machine. La notion centrale de ces théories est le feedback, ou rétroaction. Ils posent la métaphore le la participation à un orchestre, pour remplacer celle de l’échange de ping-pong. On utilise encore ce modèle dans l’étude des interactions familiales ou conjugales, dans certaines pathologies de la communication (mais de toute façon, c’est toi qui a commencé).

L’interaction est une séquence de messages échangés par des individus en relation réciproque, en une boucle circulaire caractérisée par des rétroactions positives ou négatives. L’observation de séquences d’interactions permet de noter que les processus d’influence vont jouer toujours dans les deux sens.

Le premier postulat de l’école de Palo Alto est qu’il est impossible de ne pas communiquer car tout à valeur de communication, même si celle-ci n’est pas réalisée de façon consciente, ainsi, le silence, le retrait, les gestes sont porteurs de sens. 70% de la communication est d’ailleurs non verbale.

Logique de communication

Nous avons donc vu que l’interaction est l’échange d’une séquence de messages échangés par les individus en relation réciproque, dans laquelle deux interactants participent à une logique de communication pas forcément consciente et qui les aliènent souvent.

Partant, d’observations concrètes de la vie familiale ou conjugale, on remarque l’utilisation systématique d’un certain type d’interaction. La notion d’interaction devient centrale pour expliquer le (dys)fonctionnement d’un système. Par système ici, on entend deux idées. La première est que l’on met l’accent non pas sur les caractéristiques de tel ou tel individu, ses traits de personnalité, mais l’interrelation, l’interdépendance entre ces éléments. Les modes de communication verbaux et non verbaux mis en places en sont les indicateurs. Cette approche systémique conduit aussi à prendre en compte l’insertion du système dans son environnement, qui peut avoir une influence directe sur par exemple la famille. L’importance de la notion de contexte est primordiale. Par contexte, on entend l’ensemble des éléments du milieu dont les attributs affectent le système et sont influencés par lui. Ce concept est à l’origine des thérapies familiales où l’on ne soigne plus le sujet porteur du symptôme, mais l’ensemble de la famille, du système. Ainsi certains considèrent la schizophrénie comme le résultat de problèmes de communication dans la famille. C’est au niveau de cette communication qu’il faudra donc intervenir.

Il existe une logique de communication comme il existe des enchaînements de coups aux échecs. De façon similaire, il existe des enchaînements de séquences de message dans le couple, qui se suivent les uns les autres au point de rendre malade les patients. A travers une observation répétée, il est possible de repérer les logiques de communication. Certains enchaînements se répètent, certains comportements en appellent d’autres ; il se constitue alors deux grandes catégories d’interactions.

Interactions symétriques et complémentaires

Les interactions symétriques sont celles où les deux individus se répondent toujours sur le même mode (don pour don, violence pour violence etc.) On peut dans ces cas assister à l’apparition de spirales infernales, celle du dernier mot. Les interactions complémentaires au contraire suppose que les partenaires ont tendance à s’enfermer dans des rôles et contre rôles de type dominant dominé avec soumission passive. L’exemple le plus représentatif serait celui d’un monologue et d’une écoute silencieuse d’autre part, les cours magistraux en sont (relation prof-élève par exemple comporte deux rôles complémentaire)

On voit bien comment la communication ne dépend pas uniquement de l’initiative unilatérale de l’émetteur, de sa capacité à maîtriser le code, mais relève aussi d’une participation effective, mais souvent involontaire des deux individus au développement d’une logique particulière de communication. Encore faut il observer les comportements non verbaux des participants pour pouvoir le montrer.

Si les interactions symétriques instaurent l’égalité, la réciprocité dans l’échange, les interactions complémentaires ont tendance à souligner les différences de places et de pouvoir dans cet échange. Ces logiques s’imposent quasiment naturellement au point de devenir incapable de se parler autrement. Le non verbal constitue le plus gros de la communication. La manière de le dire, de se couper la parole ou pas, les silences, le réamorçage, la gestion des tours de parole constituent une ponctuation significative.

Il existe évidement des débats avec la psychanalyse sur les pathologies de la communication. Il n’y a pas de bonne interaction en soi, mais il y a problème quand ce type d’interaction se rigidifie et ce seul mode de communication est possible. Autrement dit, les deux individus se retrouvent enfermés dans une seule logique de communication, un rapport stéréotypé à l’autre, on se trouve en face d’une première forme de communication pathologique. La seconde forme relevant de la confusion des niveaux de la communication. En effet, toute communication peut être prise à deux niveaux : l’un est celui du contenu (code digital, arbitraire, symbolique), l’autre est le niveau de la relation. En regardant la relation construite dans l’échange (code gestuel, imagé, allégorique, analogique) qui parfois contredit d’ailleurs les propos tenus. Très souvent dans leur observation, deux individus obnubilés par le contenu de leur échange passent à côté du problème : le type de relation qui les lie entre eux.

La capacité à métacommuniquer joue ici un grand rôle, en effet, communiquer sur la communication, gérer la relation, la faire évoluer permet de clarifier ces situations.

Il existe une troisième forme de communication « pathologique » : la double contrainte (ou double bind). Un même message contient en lui deux significations incompatibles, contradictoires, plaçant celui qui reçoit le message dans une situation impossible. Par exemple, quelqu’un qui dirait : soyez spontané, réactif ; soyez volontaire ! Ayez des projets ! etc. la forme même que prend le message contredit son fond et on contredit soit le fond soit la forme quelle que soit la réponse. Pour se libérer de ce type de communication, Watson préconise la communication paradoxale à visée thérapeutique, dans laquelle on va faire jouer tour à tour aux deux individus les termes de cette contradiction. Cela n’a pas été prouvé empiriquement cela dit.

On peut comprendre un certain nombre de troubles psychologiques construits historiquement par l’individu comme le résultat d’une dynamique de communication dans lequel ils s’enferment mutuellement.

Conclusion : Parler de logiques de communication se réfère à une approche pragmatique (observation systématique d’abord) pour dégager des règles, rituels, types d’interaction autour desquels s’organise la communication. Ce modèle met plus l’accent sur ce que Hall a appelé la dimension cachée de la communication (autrement dit, le non verbal). Parfois le problème est cherché dans le contenu de la communication alors que ce qui n’est pas supporté est le ton (confusion des niveaux). Ce modèle trouve ses limites dans le fait qu’il se centre trop sur l’observation des comportements, sous-estimant ainsi la question centrale de la signification de ces échanges par des processus psychologiques et sociologiques. Cette perspective est centrée sur l’ici t le maintenant, occultant ainsi la part de l’histoire personnelle. L’approche psychosociale tente d’aborder le ses et les modalités de l’échange pour les deux parties.